海南华铁不够铁:36.9亿元算力“意向书”骗了谁

2025年10月9日,国庆节后首个交易日,海南华铁(603300)开盘即一字跌停,股价报收8.71元/股,封单金额超过14亿元。

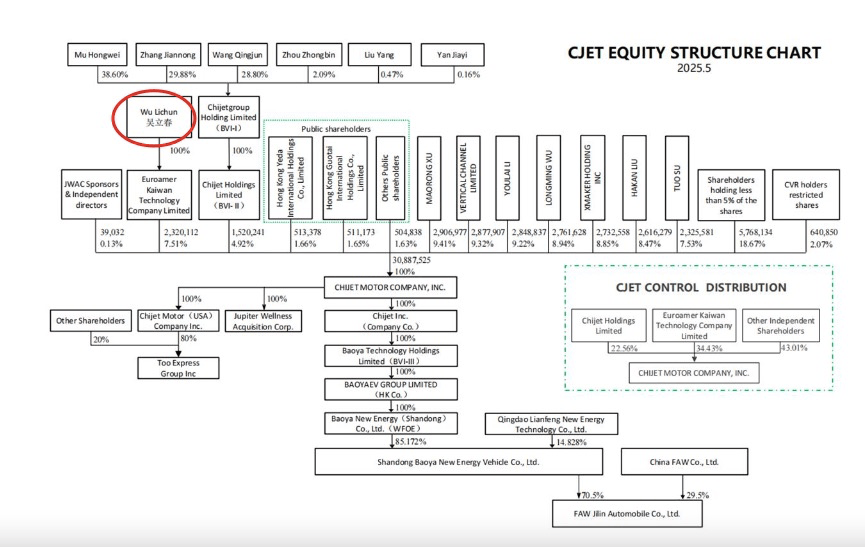

海南华铁跌停的直接导火索,是天价算力合同的终止。时间回溯到2025年3月5日,海南华铁宣布与杭州X公司签署5年算力服务协议,预计合同总金额高达36.9亿元(含税),占其2024年营收的七成。这一消息直接推动其股价从公告前均价4.76元最高飙升至13.26元,股东人数从2024年底的4.6万户激增至22万户。但短短7个月后,公司以“市场环境变化、未收到订单”为由解约,且坦言协议未产生任何实际履约行为。

更值得玩味的是,公司刻意选择国庆长假前披露解约消息,使投资者陷入“长假期间无法交易”的被动局面,进一步放大市场焦虑对投资者而言,这份曾被视为转型标杆的合同,最终沦为“纸上富贵”,市场用脚投票自然成为必然。

第二大股东胡丹锋的“减持改增持”更像危机公关的应急补丁——其8月计划减持2.22%股份(对应套现约4.85亿元),却在合同解约当晚紧急终止减持并宣布增持3000万至5000万元。此举表面宣称“基于对公司价值的认可”,实则难掩维稳意图。合同签署期间股价翻倍的涨幅,已为股东创造了潜在减持空间,而在利空冲击下,增持承诺成为缓解市场恐慌的最低成本选择,其“高抛低吸”的嫌疑更引发投资者质疑。更值得警惕的是,牛散章建平在一季度股价飙升时跻身前十大股东,二季度股价回落时已悄然退出,与股东增减持节奏形成“默契”。

“未对财务状况产生实质影响”的说法则自相矛盾。公司声称协议签订以来未收到任何采购订单,未产生实际采购成本或资本性支出,未对财务状况产生实质影响。但回溯签约时的公告可见,该合同对应的资本支出预计超20亿元,占当时净资产的33%以上,且需通过借贷筹集——而公司彼时货币资金仅3.14亿元,有息负债却超120亿元,资产负债率达71.42%。若合同真实履行,公司将面临巨大资金压力;如今合同告吹,虽规避了债务风险,却暴露了其算力业务落地的空洞,前期因合同炒作的股价泡沫破裂,本身就是对股东权益的隐性损害。

最蹊跷的是“神秘乙方”杭州X公司的身份。从签约到解约,合作方始终以“X公司”代称,公司以“商业秘密”为由豁免披露。要知道,36.9亿元的长期合同绝非小数目,合作方却对相关具体信息始终讳莫如深,且协议签订7个月未产生一笔订单,这种“零互动”的合作状态,难免让人怀疑合同的真实性。

在业内看来,这份“天价合约”含金量存疑。一位算力行业从业者分析,从协议条款来看,这本质上是一份框架协议,而非具备刚性履约义务的实质性合同。“这意味着双方对框架内资源如何调用,甚至最终是否执行,都留有极大的协商空间,实际履约存在高度不确定性海南华铁的闹剧,本质是算力概念炒作与实业转型脱节的典型”。

与此形成鲜明对比的是行业通行做法——算力租赁通常要求客户预付30%定金以锁定稀缺资源。然而,这份协议既未设定预付款机制,也未明确GPU型号、算力规模、交付时间表等核心商业条款,更像一份“意向声明”而非具有操作性的业务合同。

监管层的反应极为迅速。在海南华铁发布终止公告的同一日,上交所就对该公司下发监管工作函,处理事由为“就公司重大合同终止相关事项明确监管要求”。

海南华铁的闹剧,本质是算力概念炒作与实业转型脱节的典型。作为一家 2015 年于上交所主板上市的企业,原本聚焦高空作业平台、建筑支护设备租赁两大核心业务。2024 年 5 月海南国资委入主,公司急于从 “高空设备租赁” 转型算力赛道,宣称累计斩获 66.7 亿元算力订单,并计划投入 10 亿元建设智算中心。公司虽在2025年半年报中称“交付算力资产超14亿元”,却始终未单独披露算力服务收入及资产具体构成,暴露了转型的虚火。监管的介入或将揭开合同背后的真相,但对22万投资者而言,这场由“神秘合同”引发的股价过山车,已是深刻的风险警示。资本市场终会回归价值本质,任何脱离实业支撑的概念炒作,终究难逃破灭的结局。

值得注意的是,在36.9亿元大单终止的同时,海南华铁仍在持续推进其他算力合作。2025 年 7 月与安徽海马云科技签署的 10 亿元战略合作协议,同样未披露预付款、交付标准等核心条款,截至目前仍无实际订单落地迹象,延续了“重公告、轻履约”的模式。

评论